Das Riemann-Thomann-Modell hat sich in den letzten Jahrzehnten als ein wertvolles und intuitiv verständliches Werkzeug in der Kommunikationspsychologie, im Coaching und in der Teamentwicklung etabliert. Es bietet Führungskräften einen klaren Rahmen, um die oft unsichtbaren Dynamiken in ihren Teams und die individuellen Bedürfnisse ihrer Mitarbeiter zu erkennen und besser zu verstehen. Anstatt Menschen in starre Kategorien zu pressen, dient das Modell als Landkarte menschlicher Grundbestrebungen. Durch die bewusste Auseinandersetzung mit diesen Dynamiken können Führungskräfte nicht nur Konflikte frühzeitig entschärfen, sondern auch ein Arbeitsumfeld schaffen, welches die Motivation und die Potenziale des Einzelnen nachhaltig fördert.

Einleitung: Von der Theorie zur Praxis

Die Relevanz des Riemann-Thomann-Modells in der modernen Arbeitswelt ist unbestreitbar. In Zeiten zunehmender Diversität, Agilität und dem Wunsch nach sinnstiftender Arbeit ist eine „One-Size-fits-all“-Führungsmethode nicht mehr zeitgemäß. Eine weitsichtige Führungskraft muss die individuellen Bedürfnisse ihrer Teammitglieder nicht nur wahrnehmen, sondern auch empathisch in die tägliche Arbeit integrieren. Das Modell bietet hierfür einen pragmatischen Ansatzpunkt: Es ermöglicht eine Selbstanalyse, die die eigenen Präferenzen und blinden Flecken aufdeckt, und liefert gleichzeitig einen Schlüssel, um die „Andersartigkeit" der Kollegen als Chance zu begreifen und wertzuschätzen.

1. Die psychologischen Grundlagen des Modells

Um das Riemann-Thomann-Modell in seiner vollen Tiefe zu verstehen, ist es von Vorteil, seine historischen und psychologischen Wurzeln zu kennen.

Das Modell ist kein willkürliches Kategorisierungsschema, sondern basiert auf einer fundierten psychoanalytischen Theorie.

1.1 Die Wurzeln bei Fritz Riemann: Die vier Grundformen der Angst

Das Fundament des Modells legte der deutsche Psychoanalytiker Fritz Riemann. In seinem Werk "Grundformen der Angst" identifizierte er vier psychische Grundtendenzen, die das Verhalten von Menschen maßgeblich prägen. Riemann beschrieb diese Tendenzen als Ängste, die in jedem Menschen in unterschiedlicher Ausprägung vorhanden sind:

- Die Angst vor Hingabe, die aus dem Wunsch nach Abgrenzung resultiert.

- Die Angst vor Selbstwerdung, die aus dem Wunsch nach Nähe und Geborgenheit entspringt.

- Die Angst vor Veränderung, die sich im Bedürfnis nach Stabilität und Ordnung manifestiert.

- Die Angst vor Notwendigkeit, die sich im Streben nach Flexibilität und Spontanität zeigt.

Diese klinisch geprägten Begriffe beschreiben pathologische Tendenzen und sind daher für den Einsatz im Führungs- und Coaching-Kontext nur bedingt geeignet, da sie leicht zu Stigmatisierung und Missverständnissen führen können. Die Umdeutung dieser Konzepte war daher ein entscheidender Schritt für die breite Anwendbarkeit des Modells.

1.2 Christoph Thomanns Neuausrichtung: Die vier Grundstrebungen

Aufbauend auf Riemanns Arbeit entwickelte Christoph Thomann das Modell 1988 weiter. Thomann transformierte die klinischen „Grundformen der Angst“ in vier wertneutrale und damit zugänglichere Grundstrebungen des menschlichen Verhaltens.

Diese Strebungen sind:

- Das Streben nach Nähe.

- Das Streben nach Distanz.

- Das Streben nach Dauer.

- Das Streben nach Wechsel.

Durch diese Neuausrichtung weg von klinischen Diagnosen hin zu beschreibenden, alltäglichen Bedürfnissen wurde das Modell zu einem praktischen Instrument, um die Beziehungsdynamiken und Kommunikationsmuster im zwischenmenschlichen Geschehen zu erklären und zu verbessern.

1.3 Das Koordinatensystem: Das Riemann-Thomann-Kreuz

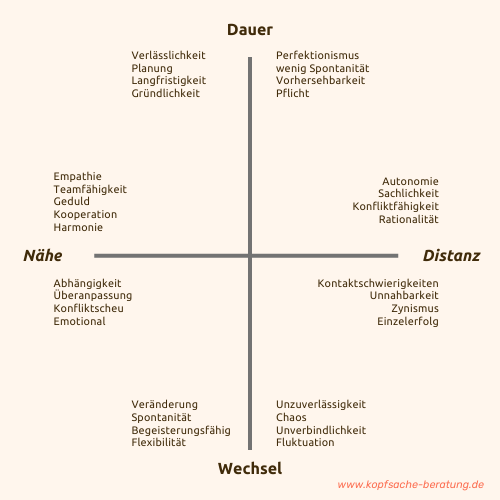

Die visuelle Darstellung des Modells ist ein Achsenkreuz, das seine dynamische Logik veranschaulicht. Es besteht aus zwei Achsen, die jeweils gegensätzliche Pole repräsentieren.

- Die horizontale Achse ist die Raumachse mit den Polen Nähe und Distanz. Sie beschreibt die Beziehungsgestaltung und den Umgang mit zwischenmenschlichem Kontakt.

- Die vertikale Achse ist die Zeitachse mit den Polen Dauer und Wechsel. Sie beschreibt den Umgang mit Stabilität, Routinen und Veränderung.

Diese grafische Anordnung verdeutlicht, dass die menschliche Persönlichkeit ein dynamisches Spannungsfeld ist, in dem jede Person Anteile aller vier Strebungen in sich trägt. Die Position einer Person in diesem Kreuz, ihr sogenanntes „Heimatgebiet“, ist nicht statisch, sondern kann sich je nach Situation, Rolle oder Stimmung verschieben. Das Modell dient somit weniger einer starren Einordnung, sondern vielmehr der Analyse von Beziehungsdynamiken und der Kommunikation von Bedürfnissen.

Nachfolgendes Schaubild zeigt das Riemann-Thomann-Kreuz mit seinen vier Grundströmungen:

2. Die vier Persönlichkeitsstile im Detail

Jeder der vier Stile zeichnet sich durch spezifische Bedürfnisse, Ängste sowie damit verbundene Stärken und Schwächen aus. Es ist wichtig, die folgenden Beschreibungen als idealtypische Ausprägungen zu verstehen, die in der Realität selten in Reinform vorkommen.

2.1 Das Streben nach Nähe

Menschen mit einer ausgeprägten Nähe-Orientierung suchen und brauchen menschliche Nähe, Bindung und Harmonie. Sie sind sehr teamfähig, empathisch, hilfsbereit und kommunikativ. Ihr Wunsch ist es, umsorgt und geborgen zu sein und sich mit anderen identifizieren zu können. Sie fühlen sich erst dann als Mensch vollständig, wenn sie in Kontakt mit anderen stehen. Die grundlegende Angst dieses Stils sind die Ängste vor dem Verlassenwerden, Isolation und Einsamkeit, die ihre Handlungen oft unbewusst beeinflussen.

Ihre Stärken liegen in ihrem Einfühlungsvermögen, ihrer Hingabefähigkeit und ihrer Geduld. Auf der anderen Seite neigen sie zu Abhängigkeit, Selbstaufgabe und einer Opfermentalität, da sie ungern allein sind. Nähe-Menschen haben oft Schwierigkeiten, „Nein“ zu sagen, und vermeiden Auseinandersetzungen, um die Harmonie aufrechtzuerhalten.

2.2 Das Streben nach Distanz

Im Gegensatz dazu steht das Streben nach Distanz. Menschen dieser Ausrichtung legen größten Wert auf Abgrenzung, Eigenständigkeit, Individualität und rationales Denken. Sie wollen nicht beeinflusst werden und benötigen viel Freiheit und Raum, um sich wohlzufühlen. Auf andere können sie kühl, unnahbar oder bindungsängstlich wirken, da die Vernunft für sie im Vordergrund steht. Die zugrunde liegende Angst ist die Furcht vor zu viel Nähe, Abhängigkeit und dem Verlust des eigenen Ichs.

Bei Krisen neigt der Distanz-Typ dazu, sich zurückzuziehen, um die Probleme allein zu lösen.

Die Stärken dieser Personen umfassen eine ausgeprägte Abgrenzungsfähigkeit, Entschlossenheit, Eigenständigkeit und Konfliktfähigkeit. Ihre Herausforderungen liegen in Kontaktschwierigkeiten und einer emotionalen Unbeholfenheit.

2.3 Das Streben nach Dauer

Jene Menschen des Persönlichkeitsstils „Dauer” sucht vor allem Stabilität, Ordnung, Verlässlichkeit und Kontinuität. Sie schätzen klare Strukturen und Routinen, sind pünktlich und verantwortungsbewusst. Die Welt wird als ein Chaos gesehen, das geordnet werden muss, und Fehler sind um jeden Preis zu vermeiden. Ihre größte Angst ist daher die Furcht vor Chaos, Unordnung und Risiken.

Zu den Stärken dieses Stils zählen Verlässlichkeit, Treue, Ausdauer und ein hohes Verantwortungsbewusstsein. Sie sind Organisationstalente, mit einem systematischen Vorgehen. Allerdings können sie auch als unflexibel, pedantisch und stur wahrgenommen werden. Ihr Perfektionismus und Konservatismus können die Spontanität und Innovationsfähigkeit beeinträchtigen.

2.4 Das Streben nach Wechsel

Der Persönlichkeitsstil „Wechsel” ist der Gegenpol zum Dauer-Stil. Hier steht das Bedürfnis nach Veränderung, Abwechslung, Spontanität und Freiheit im Vordergrund. Wechsel-Menschen lieben alles Neue, Kreativität und Risiko. Sie langweilen sich schnell und suchen ständig nach Bestätigung und neuen Reizen. Ihre grundlegende Angst ist die Furcht vor Festlegung, Unfreiheit und Einengung.

Ihre Stärken sind Kreativität, Begeisterungsfähigkeit, Flexibilität und Offenheit. Sie sind oft gute Pioniere, die mutig und risikofreudig neue Wege gehen.

Die Kehrseite der Medaille ist eine Neigung zu Unzuverlässigkeit, mangelnder Ausdauer und chaotischem Verhalten. Sie beginnen viele Projekte mit Leidenschaft, beenden aber oft nur wenige, weil sie ihre Antennen bereits auf das nächste Projekt ausgerichtet haben.

3. Jenseits der Schubladen

Eine oberflächliche Anwendung des Riemann-Thomann-Modells birgt die Gefahr des simplen Schubladendenkens, was seinen Anwendungsmöglichkeiten nicht gerecht wird. Die wahre Stärke des Modells liegt in seiner Fähigkeit, dynamische und nuancierte Perspektiven auf die menschliche Persönlichkeit zu werfen.

3.1 Dynamik statt Schubladen: Das Heimatgebiet

Menschen sind keine festen Typen. Jeder trägt Anteile aller vier Strebungen in sich, und die vorherrschende Ausprägung, das sogenannte „Heimatgebiet“, kann sich je nach Situation, Umfeld und Stimmung verschieben. Im beruflichen Kontext können sich beispielsweise andere Präferenzen zeigen als im Privatleben. Das Heimatgebiet beschreibt lediglich die bevorzugte, gewohnheitsmäßige Verhaltensweise oder die individuelle Rückzugsmöglichkeit in Konfliktsituationen. Eine Führungskraft, die dies erkennt, wird nicht versuchen, Mitarbeiter in starre Schemata zu pressen, sondern ihre situativ unterschiedlichen Bedürfnisse wahrnehmen und respektieren.

3.2 Das „Warum“ hinter dem „Was“: Angst versus Freude

Ein entscheidender, oft übersehener Aspekt des Modells, ist die Unterscheidung zwischen der Motivation für ein Verhalten. Eine Handlung kann aus Freude („Hin-zu“) oder aus Angst („Weg-von“) motiviert sein. Dieselbe beobachtbare Verhaltensweise kann somit völlig unterschiedliche psychologische Wurzeln haben.

Beispielsweise kann eine Person, die Listen liebt und als „Dauer-Typ“ eingestuft wird, dies aus einer tiefen Leidenschaft für Perfektion und Struktur tun. Eine andere Person mit demselben Verhalten könnte jedoch durch die Angst vor Fehlern und Chaos angetrieben sein. Die Art der Führung, die in diesen beiden Fällen erforderlich ist, unterscheidet sich enorm. Eine Führungskraft, die das Warum hinter dem Was versteht, kann gezielter auf die intrinsische Motivation ihrer Mitarbeiter eingehen.

Ein weiteres Beispiel ist das Streben nach Führung: Eine Person mag führen, weil sie im Rampenlicht stehen möchte (Wechsel), weil sie klare Hierarchien und Kontrolle braucht (Dauer) oder weil sie ihren eigenen Willen durchsetzen möchte (Distanz). Dieses tiefere Verständnis ist der Schlüssel zu einer individuellen und motivierenden Führung.

4. Praxisleitfaden für Führungskräfte

Das Riemann-Thomann-Modell entfaltet seine volle Wirkung in der praktischen Anwendung, insbesondere in der Mitarbeiterführung, Teamentwicklung und Konfliktlösung.

4.1 Selbsterkenntnis als Basis

Der erste und wichtigste Schritt für jede Führungskraft ist die Reflexion des eigenen „Heimatgebiets“ und des eigenen Führungsstils. Nur wer sich seiner eigenen Präferenzen, Bedürfnisse und Ängste bewusst ist, kann die Andersartigkeit seiner Mitarbeiter wirklich akzeptieren und wertschätzen. Eine Führungskraft, die beispielsweise selbst eine starke Dauer-Orientierung hat, neigt möglicherweise dazu, Routinen und Kontrolle zu überbetonen und das freie, kreative Chaos eines Wechsel-Typs als störend zu empfinden. Die Selbstanalyse ermöglicht es, diese persönlichen Neigungen zu erkennen und die eigenen Verhaltensweisen anzupassen.

4.2 Die Mitarbeiterbrille: Individuelle Führung

Das Modell hilft Führungskräften, ihre Mitarbeiter mit einer „Mitarbeiterbrille" zu betrachten, um deren individuelle Stärken gezielt zu fördern und die Unterschiede der Einzelnen zu erkennen:

- Conny (Dauer-Orientierung): Sie liebt Listen und Routinen und kommt pünktlich zur Arbeit. Eine Führungskraft sollte ihr klare Abläufe, strukturierte Aufgaben und verlässliche Projekte geben. Eine überraschende Mail freitagnachmittags mit einer dringenden, ungeplanten Aufgabe würde sie stressen.

- Niclas (Wechsel-Orientierung): Sein Schreibtisch ist ein kreatives Chaos, seine Gedanken sprudeln, er ist risikofreudig. Er braucht kreative Freiräume und abwechslungsreiche Aufgaben. Übermäßige Kontrolle oder penible Routinen würden seine Motivation stark hemmen und ihn einengen.

- Markus (Distanz-Orientierung): Er zieht sich gerne zurück und bevorzugt die schriftliche Kommunikation gegenüber Small Talk im Meeting. Eine Führungskraft sollte ihm die Möglichkeit geben, Aufgaben eigenständig zu bearbeiten, und ihn nicht zu unnötigen Team-Events zwingen. Er profitiert von der Möglichkeit in Ruhe zu arbeiten, z.B. im Home-Office.

- Nina (Nähe-Orientierung): Sie liebt es, im Team zu arbeiten und blüht regelrecht auf, wenn gemeinsame Mitarbeiter-Events anstehen. Im Kundenkontakt ist sie einfühlsam und bekommt so einen guten Zugang. Sie sollte häufig die Möglichkeit bekommen, sich mit anderen auszutauschen. Das Wir-Gefühl motiviert sie. Eine Tätigkeit an einem isolierten Arbeitsplatz wäre für sie eine Belastung.

4.3 Effektive Teamentwicklung: Die Dynamik der Teams

Das Riemann-Thomann-Modell lässt sich nicht nur auf Individuen, sondern auch auf die Dynamik ganzer Teams anwenden. Die Mischung der Persönlichkeitsstile prägt die Teamkultur, die Arbeitsweise und das Konfliktpotenzial.

Ein effektives Team benötigt eine ausgewogene Mischung aller Stile, um die jeweiligen Stärken zu kombinieren und die Schwächen auszugleichen.

Ein reines Dauer-Distanz-Team mag zwar effizient sein, dem mangelt es aber oft an Kreativität und Zusammenhalt.

Ein Wechsel-Nähe-Team ist innovativ, kann aber ohne Struktur und analytischen Abstand ins Chaos abdriften.

Die Aufgabe der Führungskraft ist es, diese Dynamiken zu analysieren und bewusst die „fehlenden Quadranten“ durch gezielte Aufgabenverteilung, Rollenbesetzung oder externe Impulse auszugleichen.

4.4 Strategien zur Konfliktlösung

Das Modell ist ein hervorragendes Tool, um die Ursachen von Konflikten zu verstehen und zu deeskalieren. Reibungspunkte entstehen häufig, wenn gegensätzliche Stile aufeinandertreffen, wie zum Beispiel ein Dauer-Typ und ein Wechsel-Typ.

Ein konkretes Fallbeispiel veranschaulicht dies: Ein ordentlicher, strukturierter Kollege litt unter dem chaotischen Arbeitsstil seines Wechsel-orientierten Teamkollegen. Verschiedene, vom Dauer-Typ eingeführte Ordnungssysteme scheiterten nach wenigen Wochen.

Die Lösung des Konflikts lag nicht darin, den Wechsel-Typ zu zwingen, ordentlicher zu sein, sondern das System selbst anzupassen. Anstelle eines „perfekt ausgeklügelten“ Systems wurde ein System geschaffen, dass intuitiver war und besser zu den Bedürfnissen des chaotischen Kollegen passte.

Dieser Ansatz verdeutlicht den zentralen Grundsatz: Bei Konflikten zwischen gegensätzlichen Typen liegt die Lösung oft nicht in der Veränderung der Person, sondern in der Anpassung des Prozesses oder des Systems.

5. Handlungsempfehlungen für den Führungsalltag

Die Integration des Riemann-Thomann-Modells in den Führungsalltag erfordert keine komplexen Prozesse, sondern eine bewusste und kontinuierliche Praxis. Die folgenden Empfehlungen dienen als Checkliste:

- Selbstanalyse betreiben: Reflektieren Sie regelmäßig Ihr eigenes Führungsverhalten. Welchen Stilen entsprechen Ihre bevorzugten Kommunikations- und Arbeitsweisen? Wo liegt Ihr persönliches Heimatgebiet?

- Beobachten, nicht bewerten: Achten Sie in der täglichen Interaktion auf die unbewussten Signale und Präferenzen Ihrer Mitarbeiter. Wie gehen sie mit Routinen, Veränderungen oder emotionaler Nähe um?

- Individuell kommunizieren: Passen Sie Ihre Kommunikation an. Einem Dauer-Typen geben Sie klare, schriftliche Anweisungen. Einem Wechsel-Typen ermöglichen Sie Brainstorming-Sitzungen und eine dynamische Aufgabenbesprechung.

- Stärkenorientiert Aufgaben verteilen: Verteilen Sie Projekte und Verantwortlichkeiten so, dass sie den Grundstrebungen Ihrer Mitarbeiter entsprechen. Geben Sie einem Distanz-Typen Aufgaben, die er allein bearbeiten kann, und vertrauen Sie einem Wechsel-Typen innovative Projekte an, die Kreativität erfordern.

- Teamentwicklung fördern: Analysieren Sie die Zusammensetzung Ihres Teams und stärken Sie bewusst die fehlenden Ausprägungen. Ein Team, das nur aus Dauer-Typen besteht, braucht Impulse für Kreativität. Ein chaotisches Wechsel-Team benötigt klare, verlässliche Strukturen, um effizient zu sein.

Zusammenfassung und Ausblick

Das Riemann-Thomann-Modell ist ein zugängliches Tool, welches weit über eine simple Kategorisierung hinausgeht. Es bietet Führungskräften und Mitarbeitern einen Schlüssel zu einem tieferen Verständnis der menschlichen Psyche und der Dynamiken in ihren Teams. Es ermutigt uns darin, die Unterschiedlichkeit der Einzelnen als die Stärke eines Teams zu begreifen und wertzuschätzen.

Durch die Akzeptanz der individuellen Grundbedürfnisse und der zugrundeliegenden Ängste können Führungskräfte ein Umfeld schaffen, das von Respekt, Vertrauen und offener Kommunikation geprägt ist. Auf diese Weise lassen sich nicht nur Reibungsverluste minimieren und Konflikte konstruktiv lösen, sondern auch die individuellen Stärken jedes Teammitglieds optimal herauskitzeln.

Wer tiefer in die Thematik einsteigen möchte, dem sei das Buch „Dynamik in Gruppen - Handbuch der Gruppenleitung“ von Eberhard Stahl (Beltz Verlag) empfohlen.